Desde el Centro: Vidas que Inspiran Transformación

Esta galería de fotografías visibiliza esas realidades, pero también celebra las luchas, los gestos de dignidad y las alianzas que florecen en medio de la adversidad. Cada imagen es testimonio de nuestro compromiso como organización feminista: trabajar junto a socias y aliadas para transformar estructuras injustas, amplificar las voces de mujeres y comunidades marginadas, y colocar a las personas en el centro de todas las decisiones.

Estas fotografías no solo documentan, sino que interpelan. Nos invitan a imaginar y construir juntas un futuro donde la justicia social y la equidad no sean promesas lejanas, sino experiencias vividas. Porque cada rostro aquí retratado es parte de una historia colectiva que desafía el silencio y exige transformación.

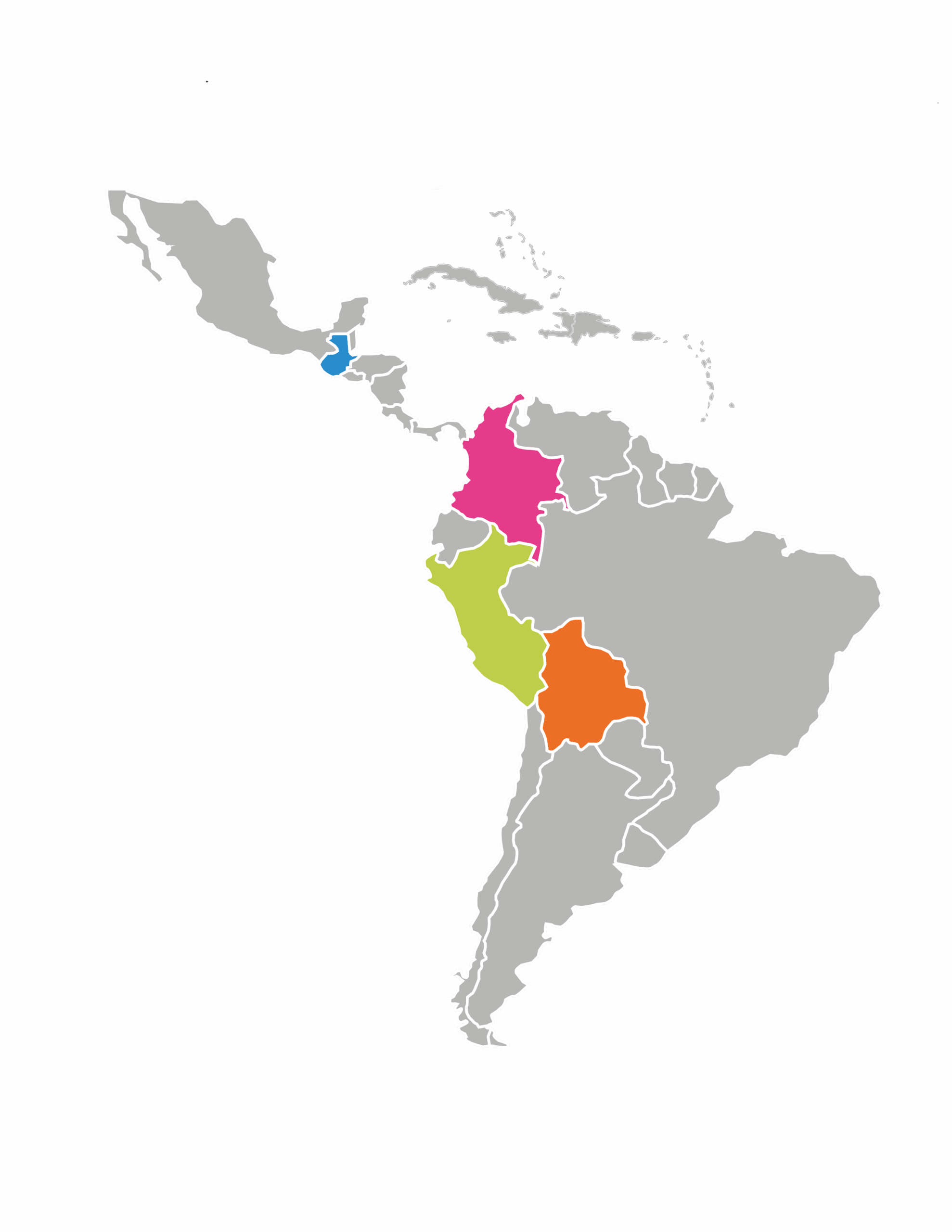

Guatemala: El poder del agua

Redacción: Lise Josefsen Hermann

Fotografía: Milton Flores

Cuando viene y cuando se va

Lo soñaron.

Susana Chón Jor, 31 años, Ana María Tun Pérez, 31 años y su hija Leydi Viviana Noemi, 12 años habían nacido arriba en la montaña cerca de una cueva en el norte de Guatemala. Ahí las mujeres pensaban hacer su vida. Tenían su tierra y sus cultivos. Pero no tuvo que ser así.

Fue en el año del 2022. La lluvia era mucho más fuerte e intensa que lo habitual. Como fue en el sueño, así mismo pasó en la realidad: la montaña se derrumbó dos veces. Las casas quedaron destruidas. El espacio donde están viviendo ahora es mucho más reducido que lo que tenían antes y el suelo está cubierto de piedras en el que es difícil sembrar. Pero las mujeres no se quedan con los brazos cruzados. Alquilaron un terreno para poder sembrar sus cultivos y el alimento más importante acá en Guatemala: la milpa. También siembran cilantro, cebollín y orégano en la tierra que alquilan. Comenzaron a trabajar con abejas, con las cuales han empezado a cosechar miel. Y tienen sus animalitos.

Desplazadas por el agua, pero ahora a la vez la falta del mismo, les está perjudicando: “Normalmente llovía cada 3 días, pero los últimos 7 años ha disminuido. Y cada año llueve menos” recuerda Ana María Tun Pérez.

Entonces las mujeres captan agua de lluvia en unos baldes grandes a ladito de la casa. Y cuando eso no es suficiente, por suerte conocen otro lugar debajo de la tierra.

Acompañamos a las mujeres en su caminata, en su búsqueda del líquido vital. Pareciera una escena de una historia de ciencia ficción; una vista hacia un futuro, donde toca practicar espeleología para tener acceso a agua. Pero no estamos en el futuro. Estamos con Susana y Ana María en San Simón 1 en el año 2025.

Empiezan a descender. Al final desaparecen en la oscuridad entre las rocas bajo la tierra. Se escucha el encuentro con el agua allá abajo. Y como mineras después de unos minutos, salen del hueco negro con sus recipientes llenos de agua. Los cargan encima de su cabeza.

Cuentan que a veces la cueva también se seca. En estas situaciones tienen que pedir un permiso especial al espíritu de la cueva, para adentrar a la otra dimensión. Prenden una velita y hacen una ofrenda para pedir este permiso. La visita estilo ciencia ficción a la cueva se ha vuelto una cotidianidad para estas mujeres indígenas en Guatemala. Son mujeres como ellas quienes enfrentan más dificultades para el acceso al agua, para cubrir sus necesidades básicas.

De vuelta a la casa de Susana y Ana María, se sientan a tejer sus güipiles afuera de la cocina. Como no tienen mucho espacio para cultivar, las mujeres optaron por esta otra actividad económica con apoyo de Oxfam.

Recuperando parte de su cultura maya, aprendieron o recordaron hace 3 años las técnicas del tejido en un curso. Y además enseñaron a la hija de Ana María, Leydi Viviana de 12 años, a tejer.

Los güipiles y los otros tejidos que luego los pueden vender. De esta manera obtienen un poco de dinero para comprar los alimentos que necesitan y que ya no pueden cultivar ellas mismas.

Autoridad Indígena: Ella arriesga su vida para defender el territorio

En el año del 2011 inició el cultivo de palma aceitera en la región noroccidente del Municipio de Chisec. Según estudios, el 39% de tierras que eran áreas boscosas en Guatemala, ahora son plantaciones de palma aceitera. Esta situación ha impactado en este municipio, especialmente en la disminución de fuentes hídricas y contaminación de los ríos. Además, no hubo un proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, así como requiere según el convenio 169 de la OIT entre otros.

Frente a esta situación, autoridades indígenas han presentado denuncias ante el Ministerio de Ambiente y Recursos naturales, pero sin mayores respuestas.

La alcaldesa, Zoila Caal Tot, autoridad indígena, en la región Norte Alta Verapaz cuenta sobre esta lucha por la defensa del agua, bosques y la madre tierra, frente a los monocultivos de palma aceitera: “Quiero compartirles que sí hay criminalización y ha habido amenazas, por la defensa que hacemos. He recibido llamadas anónimas.

Nuestras vidas corren peligro como defensoras de nuestros territorios. Hay muchos hermanos y hermanas que ya perdieron la vida por esta lucha. Hace un año vino gente armada. Se metieron en un terreno privado, donde está la palma. No piden permiso, no tienen respecto a nada, esa gente. Sí corre peligro nuestras vidas, cuando nos ponemos a luchar contra eso”, cuenta la alcaldesa indígena Zoila Caal Tot.

El agua se llevó sus cultivos

Por estos lados en el norte de Guatemala, a pocos kilómetros de la frontera con México, el tiempo no se cuenta en horas, semanas o años. Sino por huracanes: “Fue antes del Mitch. Pasaba por el tiempo de Iota. O eso fue como antecitos del Eta.”

Rosa María Pérez Lainez de 30 años, vive en la aldea Ixtahuacan Chiquito y pertenece al pueblo indígena Maya Mam. Lleva 20 años viviendo aquí. Llegó con su abuela, pero ella murió muy joven. Y su mama se fue al otro lado (EE.UU.), migrar es costumbre para mucha gente de aquí, cuando Rosa Mará tenía 6 años su mamá se fue, ahora es una señora de 30 años con cinco hijos. Rosa María cuenta sobre los grandes desafíos con el agua. O viene tan fuerte que arrasa con todo en su camino. O es muy escaso y hay sequía. “Los años anteriores había más agua. Ahora los cultivos se afectan mucho por la falta de agua y por plagas. Mucho el tiempo se está cambiando,” nos cuenta la mujer Maya Mam.

Ahora Rosa María y las otras mujeres de la comunidad tienen que caminar hasta el rio para tener el agua que necesitan para sus familias y los cultivos: “Es fuerte para nosotras las mujeres ir a buscar agua lejos de casa,” – cuenta sobre la tarea diaria. La acompañamos al rio a ver sus cultivos. “Mira este plátano esta grande,” – dice emocionada y visiblemente orgullosa de sus plantas. Se pone a cosechar un poco de Chipilin, una hierba con lindas flores amarillas, que justo alguien le pidió para entregar. Pero venir aquí al rio también le trae nostalgia: “Antes había buenos terrenos aquí. Pero con las tormentas Iota y Eta (huracanes – ambos en 2020) toda la gente perdió sus cultivos. El rio se llevó todo,” se acuerda Rosa María con pena.

Entonces eso se puso a hacer Rosa María. Lleva cuatro años con su huerta y mejorando la calidad de la tierra con compostaje. Esta cultivando maíz, fríjol, soya, arroz, tomate, calabaza, pepino, rábano, cilantro, sandia y plátano. Su hija, Mireya, de 6 años ya sabe todas las plantas. Se comparten la pasión por lo verde: “Nos dieron semillas y eso me motivó,” cuenta Rosa María. Tanto que ahora está haciendo su propio banco de semillas y se puso a vender semillas y plantitas a otras personas en la comunidad. A pesar de los riesgos constantes de nuevos huracanes o sequias, logra cultivar su propia comida y también vender a los demás. Y no solo fueron cultivos que el río y los huracanes se llevaron. También la gente: “Muchos se fueron para el otro lado (EEUU) después de los huracanes. Se fueron varios de aquí, quizá unas 30 familias porque no hay trabajo. Pero yo no he pensado ir al norte…,” dice la señora, aunque los huracanes y el agua “bravo” ha significado grandes desafíos para ella: “Antes había pura tierra negra, pero después de los huracanes cambió mucho. Ahora dejo mis nuevos cultivos mezclados para que no lleguen plagas. Y ahora hay que buscar abono orgánico y con eso mejorar la tierra para sembrar.”

Trueque con el aGUa

Carmen Jiménez Ortiz, 70 años, vive como ella misma dice, en el paraíso. En el mapa dice Pueblo Nuevo, Ixcan. Y en el idioma indígena Q’anjob’al Ixcan significa la esquina del cielo. Pero el paraíso de Carmen no es celeste o celestial. Es verde. Tiene varios árboles grandes alrededor de su casa y en su jardín que le provee de sombra. Hace que los calores extremos por estos lados, sean más llevaderos. Carmen nos ha preparado un caldo de caracol que es considerado una delicia para muchos de los pueblos mayas acá en el norte de Guatemala. En su jardín también tiene tilapias para venta.

Todo es parte de su deseo de diversificar, para no depender solamente de cultivos. Porque lo que el pasado le ha mostrado es un clima impredecible con nombres como Mitch, Eta y Iota. Huracanes bravos que arrasaron con todo y prácticamente dejó a toda una población sin comida, empujando a cada vez más personas a buscar su suerte pa’l norte… Pero Carmen y una gran parte de la población por este lado no se dejan desanimar tan fácilmente. Ya fueron desplazados a Chiapas en México durante la guerra civil en Guatemala. Sobrevivieron a las balas y la represión, sobrevivirán los huracanes. O por lo menos ponen de su parte. Fue a finales del año 1993 el primer retorno de México a Guatemala. Carmen regresó poco tiempo después. En México la habían nombrado coordinadora y al volver solicitó alfabetización para las mujeres que no sabían escribir. “Ahora las mujeres conocen sus derechos y las leyes,” cuenta la lideresa.

Y fue un gran cambio y desafío regresar: “En la nueva tierra era puro monte, no había habido siembra durante 15 años. Estaba abandonado. ¿Qué alimento íbamos a dar a nuestros hijos? Teníamos que sembrar algo. Ahí empecé a organizar a mujeres para sembrar hierba, verduras, sembrar cosas que si se puede comer: calabaza, caña, maíz, frijol, arroz etc. Como ahora nos organizamos, ya tenemos verduras, tenemos de que comer,” cuenta Carmen.

Para ella también sus recuerdos se distinguen por los huracanes: “Iota nos perjudicó bastante, bastante. En las orillas del Rio Xalbal se anuló todo lo que fue la siembra de maíz y frijol. Se hundió todo, todo. Yo también tenía maíz ahí y se hundió. Me quedé sin comida. Y no encontramos agua tampoco, tuvimos que ir hasta otro rio buscando agua. Y después de Iota tuvimos un año de sequía,” recuerda Carmen. Y justamente las sequias es otra afectación de la crisis climática acá. Cada vez se presentan temperaturas más altas, y cada vez hay menos agua. Y aunque los caracoles de Carmen es una delicia codiciada, para estos tiempos ella tiene algo más deseado por todo el mundo: agua. Ha logrado planificar su lote con sombra y diversificar las plantas y árboles. Cuida su fuente de agua como un tesoro y mide con mucho cuidado su consumo de agua para la casa, los caracoles y los cultivos. “Toda la gente me dice, “¿Cuánto es?” No le digo. Yo voluntaria estoy dando el agua. Ah, bueno, dicen. Y, me traen maíz, frijol, o un poco de arroz. O me traen un poco de jabón. Hacemos un trueque por el agua, así hay para todos”.

Donde la tierra tiembla, ellas se afirman

Donde la tierra tiembla, ellas se afirman. Este video retrata la valentía de mujeres que, en medio del caos y la amenaza, se mantienen firmes, defendiendo sus territorios y sus comunidades. Una historia de fuerza, arraigo y resistencia.

Edición: Wara Vargas,

Colombia: La primera reserva gestionada

y liderada por mujeres indígenas

Redacción: Lise Josefsen Hermann

Fotografía: Esteban Jirón

Asociación de Mujeres Sabedoras de la Medicina Tradicional (Asomi) Chagra de la Vida, es una organización de cinco pueblos indígenas: Inga, Siona, Cofán, Kamëntša y Corebajü, ubicadas en los departamentos del Putumayo y Caquetá en la Amazonía colombiana. En el año 2000 las mamitas sabedoras iniciaron un camino colectivo, propiciando espacios de reunión y diálogo, es así como nació Asomi, fundada por 25 mujeres indígenas. Asomí esta formalmente constituida como una asociación sin ánimo de lucro desde el 2007. Su trabajo se articula en seis ejes fundamentales: la espiritualidad; el fortalecimiento de las chagras o fincas sostenibles; la transmisión de saberes y conocimientos; el fortalecimiento organizativo; la gobernanza territorial de la mujer indígena; y la comunicación. relata María Rosario Chicunque Chindoy, de 51 años, del pueblo Kamëntša y miembro de la comisión de territorio de Asomi.

Y luego el predio de Asomi, llamado MAMAKUNAPA, se declara reserva natural de la sociedad civil y llega a ser la primera reserva liderada por mujeres indígenas a nivel de Colombia. “Para nosotras es un privilegio y nos sentimos orgullosas porque las mamitas sabedoras decían a todo eso nuestro espacio va a ser como parte de esta conectividad y parte de este corredor biológico para la protección y el cuidado del agua,” dice María Rosario Chicunque Chindoy.

Luego el año 2004 se crea la casa de Asomi en Mocoa. Hay hospedaje, senderos y reciben visitas – pero no es turismo convencional, cuenta la hija de María Rosario y actual presidenta de Asomi. “Cuando nos hablan de sostenibilidad, infraestructura, hospedaje, senderismo, avistamiento de aves, siempre nos ubican en el mercado del turismo y nosotros decimos, no, Asomi, no es un espacio de turismo. Legalmente, con normativas tenemos todo en orden y al día. Pero para la visión y la misión que tiene Asomi, es una casa de encuentro, de formación permanente al cuidado del territorio. De manera que quienes nos visiten de alguna u otra forma se lleven ese mensaje sobre la sostenibilidad ambiental. Y esta no es una reserva solo de Asomi, es una reserva de Mocoa, es una reserva que está en la Amazonia colombiana, es una reserva que buscamos ampliarla en los demás territorios. El sueño es que queremos también tener reservas en Alto Putumayo, en Medio Putumayo, en Bajo Putumayo y en Caquetá. Hacer un corredor de protección, declarar los sitios sagrados para la protección del agua y así abordamos la conectividad territorial alrededor del agua“, dice Paola Margarita Chindoy Chicunque de 27 años y presidenta de Asomi.

En el año 2024 las mujeres de los 5 pueblos indígenas de Asomi, junto a la guardia indígena é autoridades espirituales, iniciaron una marcha de 4 días por caminos ancestrales de su territorio para reflexionar, conectarse con el territorio y comprender la dimensión de los impactos socioambientales de los proyectos que vienen de afuera hacia los territorios indígenas.

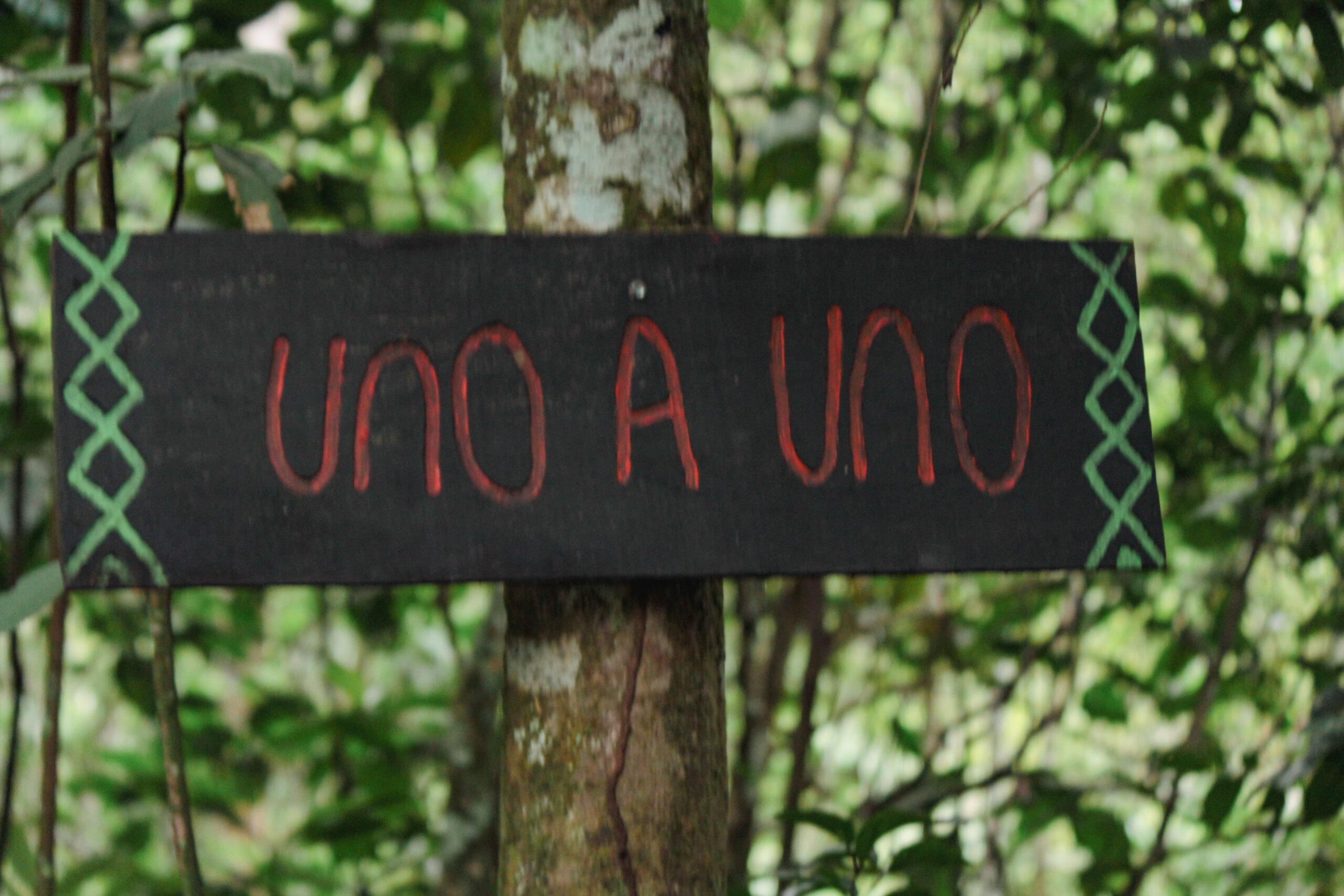

El camino Rukuñambi, que une la Amazonía con los Andes y atraviesa territorios sagrados, representa mucho más que una ruta ancestral: es un corredor de vida y memoria. Hoy, su existencia se ve amenazada por la construcción de la vía San Francisco–Mocoa, una obra que pone en grave riesgo la biodiversidad y el equilibrio espiritual de la región.

Conozcamos a cinco mujeres lideresas de Asomi de diferentes pueblos indígenas, empezando con Narcisa Chindoy Dejoy de 64 años del pueblo indígena Kamëntša de Sibundoy en alto Putumayo. Es docente en la Institución Etnoeducativo Rural Bilingüe Artesanal Kamëntša, cuya creación fue apoyada por Asomi. Nos invita al aula donde enseña su lengua indígena Kamëntša Biyá que es hablado por aproximadamente 4.000 personas en esta parte del sur de Colombia. “Asomí ha contribuido en el proceso de transmisión de saberes y conocimientos sobre diversos temas como: nuestra lengua, artesanías, cestería o plantas medicinales. También aquí hay unos senderos muy bonitos alrededor de la escuela. También con plantas medicinales hasta con letreros con los nombres y todo. Se hizo un buen trabajo. Asomi ha apoyado con capacitaciones y formación”, cuenta Narcisa Chindoy Dejoy.

Está orgullosa de la última novedad de la institución educativa: el biogestor, que convierte los residuos de la cocina de la escuela en energía, por ejemplo, en gas natural. Y además produce bioles que sirven como abono para las plantas que también es parte de las actividades escolares, sembrar y cuidarlas.

“Nos llamó la atención, pues yo tampoco sabía qué era eso. Pero ya nos explicaron y pues ha traído y nos va a traer muchos beneficios. Va a fortalecer la educación de calidad como estudiantes, porque allí se articula varias materias, como son las matemáticas, las ciencias y la tecnología. Además de eso, estamos mirando que ahí está produciendo gas, que ayuda a cocinar y calentar. Y también están empezando producir aceites con esencias. Además de no acumular los residuos orgánicos, se está haciendo un provecho de ello. Porque antes nosotros, como la costumbre es, solo tiramos la basura, no pensamos más allá. No hacemos uso racional de estos residuos. Pero hoy en día, se selecciona, se está aprovechando para alimentar al biodigestor y con eso se produce ese gas. Se ayuda a la no contaminación del medio ambiente”.

El cambio climático asfixia. Ellas cuidan lo que aún respira

El cambio climático asfixia, pero ellas cuidan lo que aún respira. Este video honra a las mujeres que protegen la vida en medio del colapso ambiental. Guardianas de los bosques, del agua y del aire, su lucha es también la nuestra.

Edición: Daniel Mosquera

Seguiremos conociendo a María Rosario Chicunque Chindoy de 51 años, también del pueblo Kamëntša, con origen en el valle de Sibundoy. Forma parte de la Comisión de Defensoras del Territorio territorio de Asomi. “Mi pueblo Kamëntša habitamos en el pie de monte andino amazónico colombiano. El valle de Sibundoy es la puerta de la Amazonía. Somos gente de espíritu de páramo donde está el nacimiento del río sagrado Ftëmajay que traduce el río para beber y es lo que nos conecta con los otros pueblos indígenas que habitan el medio y el bajo Putumayo y que nos conecta con las comunidades que viven en el Amazonas. Por eso el pueblo Kamëntša tiene una gran misión de continuar en esta defensa del del agua y del territorio. El Valle de Sibundoy se caracteriza por ser un territorio hídrico, está rodeado por muchas fuentes de agua, están los páramos y existen muchos sitios sagrados. En la parte en la parte plana del del Valle anteriormente nuestros cultivos para la autonomía y la soberanía alimentaria era a través del cuidado de la chagra, de nuestros propios alimentos y nuestra mayor despensa era a base del maíz”.

“Tenemos una responsabilidad grande de proteger la parte alta, porque se van a beneficiar las comunidades que viven en conectividad del territorio. Si nosotros cuidamos, vamos a beneficiar los que vivimos en el Medio o Bajo Putumayo y Caquetá. Pero si no cuidamos, si desprotegemos el territorio y le hacemos daño, todos también vamos a tener las consecuencias de afectaciones y estamos atentando contra el bienestar y la vida digna de los que viven más abajo. El universo está compuesto por un territorio íntegro con el aire, el ambiente, el suelo y el subsuelo. En la enseñanza de mi madre, de mis abuelas siempre nos hablaban de la relación en la espiritualidad y comprender que el agua es fuente de vida. Se habla del agua subterránea que existe sobre la tierra, que es la que permite que existan los nacimientos de agua, los reservorios de agua, las cascadas, las quebradas y los ríos, porque si no tuviéramos este difícilmente la tierra podría germinar sus semillas y que su ellas crezcan en un ecosistema natural y pudiéramos nosotros como seres humanos observar esta gran diversidad de plantas, de semillas, de árboles, alimenticios, medicinales, todo lo que está contemplado en la naturaleza.

Pensando en un plazo de unos 5 o 10 años ¿Qué calidad de agua les estamos dejando a nuestros hijos? Con todas las problemáticas que hay y los intereses extractivistas en los territorios, no sabemos qué tipo de agua estamos consumiendo. Los alimentos están contaminados porque las aguas lluvias ya están contaminadas en la medida que las expansiones urbanísticas, los monocultivos se vayan ampliando hacia las cabeceras donde están los nacimientos del agua”.

“Nuestro sueño es que los ríos permanezcan vivos para ver la Amazonía en su verdor, en su florecimiento para garantizar vida y salud integral para la humanidad. Cuando decidíamos que la reserva de Asomi se constituyeran como reserva natural de la sociedad civil teníamos temor si estos predios luego sean invadidos o pasen a ser parte de parques nacionales”.

Cuando empezamos a conversar con las abuelas acerca el cambio climático decían, “Nosotras no entendemos qué es el cambio climático. Pero comprendemos cómo ha ido cambiando la cotidianidad de la vida de las mujeres. Han reducido las horas laborales por esos calores tan fuertes ya no podemos trabajar la tierra las 8 horas del día. Las semillas se han ido perdiendo. Las plantas medicinales ya no tienen las mismas propiedades y las fuerzas curativas y preventivas de las enfermedades.”

Mi madre, Conchita, decía, “Siempre que camines el territorio aprende a leerlo para que aprendas:” Si uno camina los árboles se sostienen con sus raíces, se construyen estas redes de sus raíces y se sostienen entre sí, se abrazan entre sí. Un árbol más grande sostiene el más pequeño. Desde esa humildad profunda y la espiritualidad de las mujeres sabedoras, de cómo nos enseña la madre tierra a sostenernos, ayudarnos y a perdonarnos. Es la búsqueda más profunda de nosotras, reconocer, valorar y resaltar la voz de la mujer sabedora de los pueblos. La preocupación que tenemos es que algún día no tengamos agua. No solamente para la Amazonía, sino para el mundo. Habrá tal vez cantidad de agua, pero ya no va a ser óptima para el consumo. Como somos una planta en cualquier momento, así como cuando nuestros árboles se les debilitan sus raíces y empiezan a marchitarse y a caerse sus hojas. Así mismo será el ser humano que lentamente iremos perdiendo nuestra vitalidad para continuar existiendo”.

Ellas cuidan lo que no siempre se ve: el suelo, las semillas, los insectos, los ciclos

Su defensa del territorio es también defensa del equilibrio climático. Sus testimonios revelan lo que el mundo urbano olvida.

Edición: Daniel Mosquera

La hija de María Rosario empezó en los grupos de jóvenes, los llamados semilleros. Y hoy en día con sus 27 años, Paola Margarita Chindoy Chicunque es la actual presidenta de Asomi.

“Cuando fallece un sabedor, un abuelo, una abuela, también se va con ellos toda una experiencia, un conocimiento y una universidad en la vida. Entonces nos preguntamos, ¿y ese conocimiento a quién se está dejando? Ya la tecnología nos aleja de los mayores y los abuelas dicen, es preocupante porque los jóvenes ya no quieren hablar con los abuelos y las abuelas ya no tienen con quién conversar. Y todo ese conocimiento se está perdiendo. Cuando fue la pandemia muy seguidamente fallecieron cinco abuelas. Y para nosotras eso fue un sacudón muy fuerte. Pensamos en ese tejido generacional. Yo soy un producto de esa generación. Mi abuela fue una de las fundadoras de Asomi. Vengo caminando con mi padre y con mi madre. Ahora también la vida me ha puesto ahí en ese camino liderar este proceso de las mamitas. Me han hecho este encargo y empecé siendo parte del semillero, que es una apuesta política de la organización para continuar formando futuros cuidadores y cuidadoras del territorio,” cuenta la presidenta.

“Para hablar de soberanía alimentaria hay que hablar de territorio, para hablar de educación hay que hablar de territorio, para hablar de medicina hay que hablar de territorio, para hablar de espiritualidad hay que hablar de territorio, para hablar de incidencia hay que hablar de territorio, para hablar de vivienda hay que hablar de territorio. Todo está dado en el territorio, entonces nos empezamos a preguntar, ¿Cómo está el territorio?.

“Para nosotras abordar el tema de la defensa de territorio es un tema muy sensible. Siempre nos expone a un escenario de riesgo. Porque todas estas afectaciones y todos estos conflictos socioambientales que tiene el territorio, detrás de eso son unos intereses, podrían ser políticos o económicos. Pero hacerles frente a estas situaciones que atraviesa el territorio también requiere que se puedan diversificar las voces y de que no sea solamente Asomi hablando la defensa de territorio, sino sean las autoridades, los Consejos de mujeres, los jóvenes, la niñez, haciendo un llamado a la defensa del territorio,” dice la presidenta. “Los primeros espacios que caminé fueron los de juventudes. Y ahí fue que empecé a escuchar sobre cambio climático. Y entonces llegué con esa novedad acá al territorio.

Mami, ¿usted sabe qué es cambio climático? Yo solo sé que acá hay un proyecto minero que se está desarrollando, minería, transición energética. ¿Qué es eso de transición energética? ¿Qué son bonos de carbono? Y esos fueron términos que ya se allá hay un ejercicio y un trabajo hacia fuera, pero que acá apenas medio lo estamos escuchando, ya son licencias ambientales que están desde antes que yo naciera. Entonces, ha sido importante poder salir, poder incidir, poder aprender, desaprender también y hacer una mediación entre el conocimiento de afuera y el conocimiento propio. Poder sentarme en una mesa y decir, Bueno, nosotros no necesitamos transición energética, nosotros no necesitamos minería. Y si me dicen, Es que usted tiene celular. poderle decir, Puedo vivir sin celular, pero no puedo vivir sin agua.”

“Los pueblos indígenas en aislamiento no saben que están siendo objeto de investigación, y que sus territorios están transformándose, que son efectos de cambio climático. Nuestra labor es por los pueblos indígenas en la Amazonía, pero también por los pueblos que están en aislamiento voluntario y que ellos están consumiendo la misma agua contaminada que estamos consumiendo nosotros y por ellos, ayudarles a proteger sus territorios.

Quiero partir de las palabras de mi abuela, mamá Conchita. Y es algo que en mi infancia lo escuchaba mientras jugaba. Ella siempre lloraba por nosotros y decía: “De aquí a unos años la pelea no va a ser por dinero. Va a haber mucho dinero circulando, pero la pelea va a ser por el agua. En nuestros espacios ceremoniales el agua jamás se va a acabar, pero va a llegar a un grado tal de contaminación que nosotros no vamos a poder consumir el agua.

En la misma medida que estamos convirtiendo el agua en el veneno que va a acabar con la vida también de la humanidad y de todo lo que existe en el ecosistema, ya existen desequilibrios en el territorio. Para nosotros los pueblos indígenas la espiritualidad es muy importante cuando se desequilibra lo espiritual. Nosotros hablamos de cuidar no solamente lo físico, lo tangible, lo que se ve, sino lo invisible de los sitios sagrados. Ahí sí, como decimos en segundo y mis ancestros dicen que este árbol es sagrado para nosotros. Entonces, no es solamente cuidar lo físico, sino cuidar también lo invisible del territorio. Tenemos mujeres en el Alto, en el Medio, en el Bajo Putumayo y en Caquetá. Y las mujeres del Alto Putumayo son las cuidadoras del nacimiento del río Putumayo. Allá están los colchones y los reservorios de agua en el páramo. Y desde allá se empieza a tejer toda esa conectividad alrededor de la espiritualidad y alrededor del agua. Y empieza a bajar por las montañas. también entre esa la misma conectividad está el río Caquetá y eso se conecta con los ríos, con los afluentes más importantes y desembocamos hasta la Amazonía, hasta el mar y así nos venimos conectando. Las fronteras no existen, el interés político nos dividió. Entonces están los departamentos, los municipios, los resguardos, los países y en la escuela nos enseñaron el mapamundi, pero al final somos uno solo.

Entonces, esa conectividad territorial la fundamentamos desde la importancia de porqué y para qué el cuidar el territorio y también de cuidar el agua. La vida misma no solamente de nosotros, porque nosotros somos un individuo y somos una especie más que habita el territorio, sino la vida de lo que permite el equilibrio, de todo el ecosistema, de lo visible y lo invisible. Y también la conectividad territorial del agua subterránea y de los ríos voladores, no solamente en lo físico.

Cuidar el agua es poder cuidar los vientres de las madres, porque la forma como nos alimentamos y si los vientres de las mujeres están enfermos, están naciendo sociedades enfermas. Y viene desde allá, desde la forma como estamos consumiendo, como nos estamos alimentando y para la espiritualidad, para alimentarnos, para bañarnos, para todas estas necesidades básicas necesitamos el agua y estamos enfermando los cuerpos y los vientres de las madres, de las niñas, de los futuros vientres, de las futuras generaciones”.

Las abuelas ya lo sabían: cuidar la tierra es cuidar la vida

Hoy, sus hijas y nietas enfrentan la crisis con saberes ancestrales y acción colectiva.

Edición: Daniel Mosquera

Cuenta cómo su comunidad está rodeada por intereses externos como petroleras y actores armados. “Estamos en resistencia. Queremos seguir fortaleciéndonos y seguir más protegiendo nuestro territorio, que es lo más importante para nosotros como indígenas. A pesar de todo, todavía tenemos territorio y debemos cuidarlo y protegerlo. Hemos tenido varios logros. A pesar de todo pudimos enfrentar a las petroleras y detenerlas y decirles paren hasta aquí. Hasta aquí pueden entrar. Pues dura la lucha, pero lo logramos. Hasta el momento pues sí han respetado y aunque sí, han querido varias veces entrarse a la fuerza, pero para eso está la guardia indígena. Los que están haciendo recorridos, están mirando, defendiendo. Entonces por eso no pueden entrar así de fácil. Por eso tenemos medidas cautelares, por eso respetan harto el territorio. Y hay actividad petrolera cerca, pero dicen que se entrarán otra vez. Entonces, estamos ahí en estamos en alerta porque no nos podemos dormir, tenemos que estar bien en alerta para que no nos puedan seguir maltratando”.

“Llevamos más de 5 años desde que paramos a la petrolea. ¿Por qué no quieren que entren las petroleras al territorio? “Porque empiezan a destruir el territorio. No solamente las tierras, el agua, el territorio, los animales, los lugares sagrados, la espiritualidad, prácticamente todo. Empezando por el agua – todo el río Putumayo está bien contaminado. Y toda esa gente que está del río Putumayo hacia abajo toma el agua del río. Y los animalitos ya se fueron del territorio porque nos han encerrado. Si no son las petroleras, son los grupos armados, la gente que viene a invadir territorio, ese problema tenemos también. Nos quieren quitar la mitad de territorio. Son muchos problemas que tenemos que enfrentar” cuenta la vicepresidenta de Asomi.

En su resguardo Buenavista, del pueblo indígena Siona, han sufrido mucho durante el conflicto armado de durante décadas. Y siguen sufriendo. Por eso decidieron trabajar los traumas en las mujeres para que puedan seguir adelante con sus vidas a pesar del sufrimiento: “Nosotros sufrimos la guerra, quedamos mujeres solas, con niños, otras quedaron sin familia. Ha sido difícil y como mujer también sufrí el impacto de la violencia”

“Empecé a tocar puertas. Hicimos un grupo de mujeres, las más impactadas de la violencia. Hay unas que quedaron solas con sus hijos. Hicimos cuatro talleres con 15 mujeres. Este año queremos empezar con otras mujeres que se vayan sumando para seguir sanando. Ahora ya las mujeres se peinan, se visten bonito, se pintan, ya le ven el sentido a la vida, ya se acercan a sus hijos, porque la verdad es que uno queda mal. . Uno pierde el sentido de la vida, pero ahorita ya soy otra mujer. Ya me liberé, me sané,” cuenta la vicepresidenta con una sonrisa. Hicimos un grupo muy bonito y empezamos a sacar todo lo que nos había pasado. Lloramos, nos abrazamos y salimos. Fue muy bonito y me gustaría que se siga haciendo ese taller. Porque nos despojamos de todo lo que nos estaba haciendo daño.

“Hay que sanar esas heridas porque siguen sangrando y como sangran, nos siguen haciendo daño. Había unas enfermas, que no eran sociables. Ya no hablaban con nadie, no querían nada, no salían prácticamente de la casa. Y ahorita ellas me agradecen porque yo insistí hasta que salgan de ahí y ahorita me preguntan, cuándo voy a empezar otra vez con el taller, cuándo las voy a llamar.” “La idea mía es esa. El primer paso es sanar. Al sacar todo lo que tengo adentro y que me está molestando, que me está haciendo de daño, me libero. Entonces, al sanarnos ya puedo hablar de mi problema, pero ya no sangro, ya no lloro. Ya lo hablo como historia. De allí van a salir muchas lideresas. Ya hay unas que formaron un comité local. Una es que se liberó y ahorita tiene muchas ganas de trabajar. Entonces, ya hay el sentido y la voluntad y el amor a lo que usted vaya a hacer.

En las elecciones ya hay mujeres. Se paran al frente y acercan el reto. Porque sanarse es un reto. El hecho de que usted acá dentro con una herida, usted no va a ser feliz en ningún lado, porque siempre va a estar presente su herida. Antes cuando yo hablaba de mi problema, lloraba mucho. Nadie me podía contener porque el solo recuerdo a uno se le viene todo encima. Pero gracias a Dios ahora ya puedo hablar, ya no siento ese dolor tan profundo. Con Asomi queremos seguir sanando a las mujeres, seguir capacitando, seguir preparándonos y seguir organizándonos,” cuenta Claudia Piguaje.

Cuando intentan quitarles todo, ellas se organizan

Este video revela cómo las mujeres construyen redes de apoyo, resistencia y transformación cuando todo parece perdido. Una historia de valentía colectiva que inspira y moviliza.

Edición: Daniel Mosquera

“Las mujeres desde nuestros territorios estamos protegiendo las aguas, la tierra y las semillas criollas y es en conectividad con el resto del territorio de Asomi. Es esencial que no se pierde este conocimiento de la medicina tradicional y de las plantas. Es muy importante cuidar el agua, el territorio y los sitios sagrados. Es muy fundamental para el pueblo Inga porque ahí está la salud, el bienestar, la propia educación porque si dejamos de enseñar se pierde el conocimiento, la necesidad de proteger el agua limpia, para la medicina y los alimentos. Si contaminamos el agua van a llegar enfermedades y plagas y nos vamos acabando. Es muy importante que conservemos y cuidemos porque el agua es la vida para los seres humanos, para los animales y para las plantas,” explica Yolanda Jacanamejoy Mutumbajoy.

En su comunidad Yurayaco su mamá fue una de los fundadores para una escuela bilingüe del pueblo Inga. Y trabajar la parte educativa es muy importante para Yolanda para cuidar los conocimientos ancestrales: “Todas nosotras las mujeres, las abuelas somos socias de Asomi y estamos en los territorios.

Y el afán de las abuelas es que los niños y niñas aprendan a transmitir los conocimientos de la abuela. Enseñarlo a los niños esa conectividad desde Asomi. Y la tarea es que ellas tengan estos espacios de enseñanza. Porque es fundamental en nuestra asociación – La chagra de la vida – dar vida a los valores de transmitir el conocimiento,” cuenta Yolanda.

Y hablar de educación, enseñanza y transmisión de conocimiento no quiere decir solamente estar sentada y tomar notas en un cuaderno. También quiere decir conocer y trabajar la tierra, explica la lideresa del pueblo indígena Inga: “Para mí la tierra es sagrada porque ahí están los alimentos que nos da, sembramos y ahí estamos protegiendo las semillas. Y nos estamos nutriendo mejor con productos sanos. En la tierra es donde estamos escribiendo, sembrando y cuidando a la vez para no olvidar el conocimiento. La forma en que los niños y las niñas aprenden no solo es anotar apuntes en un cuaderno sino nosotros también estamos enseñando a leer y escribir en la tierra. Escribir en la tierra es saber sembrar. ¿Saber en qué tiempo estamos para sembrar el azafrán? Que es un condimento muy sano. Hay varios componentes de plantas – medicinales, condimentos, artesanales, y es muy importante saber que eso es la forma que uno enseña a leer y escribir en la tierra. Porque eso es mental. Los niños van conociendo la tierra, van sembrando. Y eso es escribir para mi”.

Ellas no solo cultivan la tierra. La protegen, la defienden, la aman

Ellas no solo cultivan la tierra: la protegen, la defienden, la aman. Este video celebra el vínculo profundo entre las mujeres y la naturaleza, mostrando cómo su labor va más allá de sembrar—es un acto de amor, resistencia y cuidado por la vida.

Edición: Daniel Mosquera

Bolivia: Uru Chipaya La gente del agua, resistiendo sequias

Redacción: Lise Josefsen Hermann

Fotografía: Wara Vargas

En la mitad de una de las calles arenosas encontramos a Lucia Felipe Mamani de 61 años. Ha vivido toda su vida aquí en Chipaya. Está tratando de ventear su pequeña cosecha de quinua: “Este año solo hemos podido cosechar poca quinua porque se ha congelado. Antes producía bien pero ahora no. Ha cambiado el clima. Ahora hay sequía e inundaciones. Por eso se ha dañado la cosecha, algunos tienen quinua, otros no. Antes no era así. Antes más teníamos,” cuenta la señora mientras lucha contra el viento. Al final se rinde. Contra el viento tan travieso, nada que hacer. Y lleva su quinua a la casa, otro rato va a tener que ser. Lo del viento travieso volveremos a tratar luego. Primero iremos donde la hija de Lucia – Flora Felipe Mamani, quien es la primera alcaldesa de Chipaya.

Conversamos con la autoridad indígena – ahora con el título Langsni Pagh Mä Eph del pueblo millonario Uru Chipaya – en su despacho en la alcaldía en Chipaya que queda justo a lado de la plaza central del pueblito altiplánico. “Nosotros somos los primeros habitantes de Sudamérica. Somos una cultura millonaria. Y nosotros ahora estamos en peligro de extinción. No hay fuente de trabajo, la gente se migra a Chile, migran nuestros hijos,” cuenta la alcaldesa preocupada.

La cultura Uru Chipaya es considerado entre las más antiguas de Sudamérica con su origen alrededor de 2.500 A.C. Ahora es una de las primeras culturas indígenas en peligro de extinción por la crisis climática.

El suelo Chipayo que siempre fue salinoso, lo es cada vez más lo cual amenaza el acceso a agua para consumo humano y para animales como corderos y llamas. La autoridad indígena se acuerda con nostalgia otros tiempos cuando el clima era distinto:“Me acuerdo el año 1989, mi abuelita decía, cuando había aves, ponían sus huevos en su nido. Decía, este año va a llover porque ha puesto huevo. Porque a veces ponían en el suelo nomás. Va a haber sequia decía y se cumplía. Y también decía, agosto hay que ver si hay nube. Si no hay nube, va a haber sequía. Y se cumplía. Y había una mosca con sus manitos amarillos… va a haber quinua sabia decir… y se cumplía… Ahora se ha descontrolado el tiempo. Ya no se puede controlar nada. A partir del año 2001, granizaba fuerte, han muerto aves, ganados, desde ahí se ha descontrolado notable.

Ahí se ha inundado también Chipaya. Desde ahí es así, a veces, unos años llueve… otros no… Antes el agua llegaba normal a nuestro rio Auca. Pero ahora posiblemente en 20-30 años estamos sin agua aquí, porque está disminuyendo mucho el agua, ya no es lo mismo. Antes cabíamos pozos, había agua. Ahora ni la inundación nos sirve. No hay agua. Realmente es triste. Cuando hay inundaciones perdimos nuestros ganados y cultivos, que es nuestro sustento de las familias de Uru Chipaya. Este año hemos sufrido harto. No hemos podido cosechar papa. Y quinua poco hemos cosechado, algunos cero, “ cuenta Flora.

Haber sido la primera mujer alcaldesa en su pueblo ha significado grandes retos, admite Flora: “Ha sido muy difícil. Algunos no aceptan que una mujer sea líder, sea la cabeza. He sufrido violencia política, psicológica, hacia mis hijos y familia. Ha sido muy triste. Pero no me he rendido. He seguido por todas las mujeres. Sí pueden, sí podemos las mujeres. Como mujer tengo que cumplir en casa como mama y esposa – y en el trabajo como jefa. Pero nos organizamos para trabajar para el pueblo,” cuenta la alcaldesa de Chipaya.

Y es un trabajo fuerte que le toca a la autoridad. Ella estima que aproximadamente 50 % de la población de Chipaya se ha ido a Chile en búsqueda de trabajo y un mejor futuro. El clima inestable les afecta muchísimo: “Esta situación es preocupante para nosotros. Y cuando pasa sequía, peor. Agua es vida. Ya no hay aves. Tenemos un lago donde cazamos. Y en este rio pescamos trucha – cuando hay sequía, no hay. Y los animales empiezan a morir. ¿Cómo podemos luchar contra la sequía que nos azota a nosotros?

El cambio climático nos afecta, las inundaciones, sequias, es desesperante. A causa de eso hay mucha migración hacia Chile. Hace que migre familias de Uru Chipaya a Chile. Los hijos que estudian allá, ya no hablan nuestro idioma, sino español. Ahora mi hija también muy poco habla. Me da pena la verdad ver a las familias que sufren. Realmente es triste la historia de Uru Chipaya, viendo nosotros somos las primeras habitantes de Suramérica y mantenemos nuestra vestimenta y lengua. Realmente es doloroso,” termina la alcaldesa. Según la mitología Chipaya el pueblo siempre ha vivido a lado del agua. Cerca de Chipaya también se encuentra lo que antes era el lago Popo, ahora extinto por las sequias. Ahora el pueblo del agua se esta quedando sin agua.

Sus historias son hilos que tejen territorio.

Este video aborda los impactos visibles del cambio climático y cómo las comunidades, especialmente las mujeres, enfrentan la transformación del entorno con sabiduría, resistencia y cuidado. Una llamada urgente a proteger lo que aún nos sostiene.

Grabación y edición: Wara Vargas

Otra de las mujeres autoridades de la comunidad es Emiliana Alave Quispe de 37 años que es Mama Tálla de Aranzaya. Su mama es quizá la Chipaya más famosa de la historia como actriz del semi-documental “Vuelve Sebastiana” del año 1953 cuando su mama Sebastiana tenia 10 años. A lado de la casa de Emiliana encontramos un pequeño bote escena que parece absurdo con estas tierras tan secas, en este lugar tan abstente de agua. Pero hace pocos meses atrás se inundó Chipaya y este bote era un medio de transporte importante. “Con las inundaciones han sufrido grave los animales por el pasto. A veces mueren también los animalitos. Y casi toda la quinua se ha perdido en Chipaya. Caro es arroz y fideo. Fuerte ha pasado este año,” cuenta Emiliana. Y en otras temporadas el agua hace falta: “Ahora ha cambiado el clima, grave está helando también, todo el tiempo está helando, todo ha cambiado el clima y mucho se están enfermando los niños este año, de gripe, de tos… los niños por el frio. Este año grave es. Ahora por el viento deben estar muriendo las crías de las llamas y los corderos.”

Las Chipaya no se quedan con los brazos cruzados frente a los cambios climáticos, que dificulta muchísimo la vida en su territorio. Emiliana cuenta sobre los rituales para calmar el clima: “Cuando hace viento agarramos el viento, es costumbre, en una bolsa de nylon. Y la colgamos en la oficina porque el viento es bien travieso. Esta costumbre tenemos cuando está haciendo mucho viento. Y cuando no hay lluvia, llamamos para que venga la lluvia. Venga, venga… (dice en su idioma Uru Chipaya) y s¡i viene la lluvia. Cuando está lloviendo mucho, despachamos también la lluvia. Eso hacen los que cuidan las chacras de quinua,” cuenta Emiliana.

También preguntamos a la autoridad indígena si ella ha pensado en migrar – como la mayoría de sus compañeros y compañeras de Chipaya. “Este año tengo el cargo político y tengo que estar aquí. Al año voy a ir, pero tengo también corderito y mis hijos están en la escuela. Van a parir las crías, y me tengo que quedar a cuidarlas,” dice Emiliana.

Tiene 5 hijos en Chipaya. “El mayor se gradúa este año, luego se va al cuartel y ahí se ira a Chile. He ido a trabajar a Chile y en vacaciones siempre se ir a Chile con mis hijos a trabajar. Se trabaja en lechugas, acelgas. En Chile no es tan frio, no hace tanto viento – hace un poco calor. Grave ha aumentado el frio aquí en Chipaya, antes no era así. Las crías mueren con las heladas. Y no hay fuente de trabajo, se necesita plata para hacer estudiar a los hijos. Por eso se van a Chile. En Chile trabajan los Chipaya. Este año es grave el frio. Al año más peor será?”

El viento cambia, el calor sube, la lluvia escasea.

Este video recoge relatos de mujeres que, con cada palabra y cada acción, construyen comunidad, defienden la tierra y preservan la memoria. Un tejido vivo de resistencia y amor por el territorio.

Grabación y edición: Wara Vargas

Perú: Ellas defienden su territorio, su bosque y su agua en la región más peligrosa para hacerlo

Redacción: Lise Josefsen Hermann

Fotografía: Ana Zaldívar

Conozca a mamá e hija del pueblo indígena Shipibo, que ambas se destacan como defensoras y lideresas valientes en la región amazónica de Ucayali en Perú. Viven una situación muy compleja y peligrosa entre amenazas de cocaleros, madereros, grandes empresas y un Estado que para nada protege sus derechos como pueblos indígenas. Su nombre Shipibo es Wasam Isbe y tiene 40 años. Es presidenta de una organización de mujeres indígenas en la región Ucayali de Perú. “Estamos sensibilizando en las comunidades sobre nuestro territorio, nuestros bosques, nuestra agua, porque hoy en día no podemos beber el agua del rio como hacían nuestros ancestros. El agua era limpia y el territorio era de nosotros. Hoy en día vemos las enfermedades por la contaminación en los territorios y no podemos sembrar las chacras libremente. No porque queremos, sino porque nos invaden empresarios ilegales, madereros y cocaleros. Pero nosotros no somos guardianes del territorio, somos dueños,” dice la lideresa. Y a ella le preocupa la presión sobre el territorio y cómo esto afecta a las comunidades:

“La deforestación amenaza al territorio y nos afecta a nosotras como mujeres, la parte económica y la parte de salud también. Tenemos que hervir el agua para beber y ya no tenemos el mismo pescado como antes. Como lideresas somos las que cuidamos nuestro territorio. El territorio es importante para mí porque he nacido ahí y estoy envejeciendo y veo criar a mis hijos. Es algo que los ancestros nos han dejado a nosotros, algo que no se puede dejar. Es mi chacra, mis hijos, mis animales, mi territorio, mi bosque. No nos podemos ir.”

Según el medio de comunicación Servindi, el departamento de Ucayali es el lugar más peligroso para defensores ambientales en Perú; Uno de cada cinco reportes de situaciones de riesgo contra defensores ambientales y líderes indígenas notificados al Ministerio de Justicia provienen de esta región.

Según el estudio “Defensoras ambientales en la Amazonía peruana. Riesgos, necesidades y oportunidades para su protección” de Oxfam Perú del año pasado, entre 2021 y 2022, los casos de riesgos para las defensoras en la Amazonía peruana se han duplicado. A nivel nacional se han registrado 261 ataques a mujeres defensoras de derechos humanos en los últimos 20 años – y casí una cuarta parte fue en contra de defensoras en la Amazonía.

Y la defensora Shipibo es muy consciente del riesgo de ser lideresa: “Cuando escuchamos avionetas o botes rápidos en las noches tenemos temor que amanece y si quizá desapareció tal persona… y donde la vamos a buscar? A veces nos llaman. ¿Donde te encuentras? A veces a nuestros hijos. Por eso no queremos dar nuestro rostro o nombre completo. Hay que tener mucho cuidado con nuestra vida porque han matado a muchas lideresas en su propio territorio. Me apena, pero a la vez me da mucho orgullo tener este cargo como presidenta. Voy a seguir luchando hasta lo último,” asegura y apela a que más mujeres se sigan animando a entrar en las organizaciones y en la defensa del territorio: “Que las mujeres no tienen este miedo de ser lideresas porque son bonitas experiencias y nos hacen más fuertes como luchadoras, artesanas y mujeres indígenas. Tantas luchas y desafíos vienen en nuestro camino y hay que saber enfrentarlo con mucha fuerza, valentía y energía. Esta lucha nunca va a terminar si nos siguen invadiendo y ahí vamos a estar en resistencia.”

¿Qué pasaría si no estuvieron ustedes como defensoras? “De repente nuestras comunidades ya no existieran, porque muchos empresarios vienen a invadir nuestro territorio, nuestro bosque, nuestras lagunas, si las organizaciones no existieran. Quizá gente de otro país ya estaría acá, si no estuviéramos en la lucha,” dice la defensora Shipibo. Ella es muy orgullosa de que su hija está siguiendo sus pasos: “Yo también perseguí a mi mama en los talleres. Ahora viene mi hija también tomando el camino y después vienen sus hijas, y no se va a perder la organización. Y así vienen más jóvenes lideresas atrás de nosotras.”. También hablamos con la hija de la presidenta, una lideresa joven de 19 años, con el nombre Shipibo Jaka.

Para ella su mamá es una gran inspiración: “Me llama la atención que mi mama está ahí a pesar de las amenazas a pesar de todo, está ahí luchando y organiza las mujeres indígenas. También para ver qué vamos a hacer por otros pueblos indígenas. Siempre está ahí mi mama con las mayores y yo como su hija siempre estoy ahí con las jóvenes. Nos gusta bastante el tema de nuestro territorio y de nuestros derechos. Sinceramente me siento orgullosa y si me muero defendiendo mi territorio siempre voy a estar orgullosa por eso,” cuenta la joven lideresa y se acuerda con pena: “Uno de mis abuelos era jefe de comunidad.

A él lo mataron por defender el territorio. Otro compañero también. Es muy triste. Recibimos amenazas por defender el territorio, mi mama también ha recibido amenazas. A veces decimos no pueden entrar porque es nuestro territorio y vivimos de esto. A veces dicen, vamos a venir en la noche a quemar sus casas. Vamos a llevar sus hijos. Nos amenazan de diferentes maneras de muerte y secuestro.” A ella le preocupa cómo la crisis climática está afectando en las comunidades: “Estamos en verano y llueve de la nada. Y no deja crecer bien a nuestras chacras a nuestros frijoles, a nuestras yucas. No es en su temporada, es por el cambio climática, las lluvias, sequias e inundaciones que ha habido. “

Y le preocupa a la joven lideresa, los intereses foráneos que hay sobre el territorio, y como genera tensiones: “En todas las comunidades sufrimos eso, que viene empresas, supuestamente a cambiar víveres, un saco de arroz por esto. A veces no sabe la gente y aceptan. Y no se dan cuenta que sacan demás las plantas. Nuestro anterior jefe de comunidad vendía por debajo nuestros bosques y por eso le hemos sacado también,” cuenta la joven. Le preocupa cómo personas externas amenazan su territorio, los ríos y el bosque:

“En el rio esta la contaminación del petróleo y también botan gasolina. Las empresas madereras que vienen, talan todos los árboles. Nosotros, al momento de sacar un árbol, lo volvemos a sembrar. Ellos no: entran al bosque, talan todos los árboles y lo dejan así. Así se pierden nuestros animales y los especies,” cuenta la Shipiba con preocupación.

¿Qué te motiva? “Como joven, he visto tanto problemática en mi comunidad y también se ve en la organización. Empecé muy chiquita de ir a talleres con mi mama y me llama la atención la defensa del territorio y nuestros derechos como mujeres indígenas porque a veces nos vulneran. Siempre voy a defender mi territorio porque yo nací ahí. Y sé el sufrimiento que han hecho mis ancestros, mis abuelos. Sé cuántos de ellos se han muerto por defender nuestros territorios. Hace tiempo viví en la ciudad, pero jamás me olvido de mis raíces, siempre voy a defender el territorio, mis bosques mis ríos, los animales. Siempre”.

¿No te da miedo? “Sinceramente sí me da miedo. Pero son cosas que siempre van a pasar en las comunidades. Si el Estado no es capaz de defendernos, nosotros mismos tenemos que hacerlo. Y siempre va a haber este temor, si el Estado no nos defiende, ¿quién nos va a cuidar? Siempre va a haber esta amenaza. Siempre.”

Otro aspecto importante, también relacionado a la defensa territorial, es la identidad cultural: “A veces algunos compañeros preguntan, porque dices que eres Shipibo si te vistes así, si tienes celular y usas lentes. Yo me identifico así por mis ancestros y porque yo lo llevo en mi sangre. Y yo sé de dónde vengo. No quiere decir que si me visto con esta ropa de la ciudad o si utilizo celular voy a dejar de ser indígena. Yo soy indígena y siempre me voy a identificar así” asegura la lideresa Shipiba.

Graciela es la primera presidenta Shipiba de la organización FECONAU que representa a los 4 pueblos indígenas Asháninka, Aguajum, Shipibo-Konibo y Isconagua. Lleva vestimenta típica Shipibo y nos cuenta cómo los tejidos hablan del territorio: “En los diseños de la falda vemos las curvas, los cuadrados, son los ríos, los bosques, las cochas que tenemos. Y nosotros cuidamos nuestros bosques, nuestros territorios.

Y los colores identificamos por la lucha de nuestro territorio, la sangre de los conflictos. Hay derrames de sangre cuando hay pelea. Cuando entra la minería ilegal hay conflictos, matanzas, ¡hay muertes! Valoramos mucho nuestra cultura, nuestro territorio para poder cuidarlo. Es lo que significa nuestros diseños,” explica Graciela.

Pero ha habido muchos cambios: “Ya no vivimos en armonía, porque hay varias empresas y megaproyectos que están invadiendo nuestro territorio. Antes no era así. Antes vivíamos felices, tranquilos, con los padres, abuelos, ancestros. Siempre hablamos de territorio, porque ahí es nuestra vida, nuestro hogar. Por eso cuidamos mucho nuestro territorio, de la coca ilegal, de la tala ilegal, de la minería ilegal o palma aceitera. Porque en las comunidades ya no estamos tranquilos. Es preocupante porque otras personas vienen y se adueñan de nuestro territorio, nos perjudican. ¡Pero el dueño de nuestro territorio somos nosotros!”

“Eso ya viene desde hace mucho tiempo. Como pueblos indígenas siempre estamos cuidando nuestro territorio. El estado lo toma a su manera, sin proteger a los pueblos indígenas y es muy preocupante para nosotros. Hay muchos que quieren eliminar a las comunidades y a los pueblos indígenas, porque se quieren adueñar de nuestros territorios. Nosotros no lo vamos a permitir. Son varias comunidades, no solo en Ucayali, sino también en otras regiones”.

Y también para Graciela, ser defensora ha tenido su precio: “Vienen a decir, sabes qué, ya te tengo marcado. Te advierten en algún lugar donde te ven. Otras personas, terceros lo van a hacer. Peor si eres un jefe de la comunidad, un apu, una lideresa. Dicen, esta persona mucho jode, hay que matarlo, hacerle desaparecer. A veces es un poco complicado porque los defensores estamos perseguidos, estamos amenazados. Porque realmente es por cuidar nuestro territorio. Las grandes empresas no lo ven de esa manera, solo ven negocio. Este defensor está defendiendo su territorio, su bosque, su agua – a ellos no les interesa – por eso somos amenazados. ¿Por qué crees que hay muchos muertos y asesinados ahora? Por defender el territorio, el bosque, no es por otra cosa.”

En la comunidad de Graciela han tenido logros grandes de su lucha por defender el territorio: “Hemos logrado sacar a los madereros ilegales y a los narcotraficantes. Ahora no hay mucho conflicto porque se retiraron del territorio. A veces me pongo a pensar, como mujer, como madre, como familia, yo también llevo estas amenazas ahora. Esa lucha de dejar a tu familia día a día, dejar a mi mama y a mis 4 hijos. Pero hasta que termine mi periodo, sí dios me lo permite, seguiré luchando. Así es la lucha cada día de los dirigentes. Y es trabajo voluntario. A veces lo pienso, ya 2 veces vinieron a buscarme gente en mi oficina. Ser dirigente no es fácil, pero hay que seguir luchando. Por el territorio, por futuros generaciones que van a vivir ahí.”